सत्येंद्र रंजन

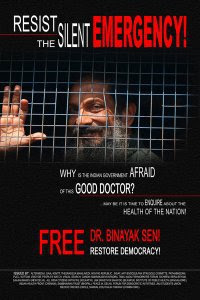

विनायक सेन को उम्र कैद सुनाए जाने पर आखिर देश के जनतांत्रिक हलकों में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या मानवाधिकार कार्यकर्ता देश के कानून से ऊपर हैं? अगर किसी को ये सवाल परेशान कर रहे हों, तो उसे विनायक सेन, नक्सली नेता नारायण सान्याल और कोलकाता के व्यापारी पीयूष गुहा को सजा सुनाने वाले रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा की इस टिप्पणी पर गौर करना चाहिए- “फिलहाल, जिस तरह आतंकवादी औऱ नक्सली संगठन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य के पुलिसकर्मियों और निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं, देश भर में जिस तरह का आतंक मचा रहे हैं, समाज में जैसा भय और अफरातफरी फैला रहे हैं, उसे देखते हुए यह अदालत आरोपियों के प्रति इतना उदार नहीं हो सकती कि उन्हें न्यूनतम सजा दी जाए।” जाहिर है, अदालत ने आरोपियों को अधिकतम सजा दी। इनमें नारायण सान्याल को प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की पोलित ब्यूरो का सदस्य बताया गया है, जबकि पीयूष गुहा पर माओवादियों के मददगार होने का आरोप है।

मगर विनायक सेन पर क्या आरोप है? उन पर आरोप है कि वो जेल में नारायण सान्याल से मिलते रहे और उनकी चिट्ठियां उन्होंने पीयूष गुहा तक पहुंचाईं। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे भी माओवादियों की तरह राजद्रोह और राज्य के खिलाफ षडयंत्र रचने के दोषी हैं। अदालत जिन सबूतों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है, उनमें कितना दम है, इस पर अभी उच्चतर न्यायालयों का फैसला आना बाकी है। बहरहाल, अभियोग पक्ष ने जिस तरह की दलीलें कोर्ट में पेश की थीं, उससे यह आम धारणा बनी थी कि उसका पक्ष कमजोर है। बल्कि उसकी कई दलीलें तो हास्यास्पद थीं। जैसे दिल्ली के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के प्रयुक्त हुए संक्षिप्त शब्द आईएसआई को अभियोग पक्ष ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बता दिया। विनायक सेन की पत्नी एलिना सेन द्वारा दिल्ली की इस संस्था से जुड़े वॉल्टर फर्नांडिस को लिखी गई चिट्ठियों को पाकिस्तानी एजेंसी को भेजी गई चिट्ठियों के रूप में पेश किया। जो अभियोग पक्ष इतना नाजानकार हो, या जानबूझ कर अदालत में ऐसे भ्रम पैदा कर रहा हो, उसकी विश्वसनीयता वैसे ही संदिग्ध हो जाती है। वैसे में जागरूक जनमत की अदालत से यह अपेक्षा बेजा नहीं है कि वह अभियोग पक्ष के प्रति सख्त रुख अख्तियार करती।

बहरहाल, यह बात ठीक है कि अदालत ऐसी अपेक्षाओं के मुताबिक चलने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन यह तो उसका दायित्व और संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह ठोस सबूतों के आधार पर और अपराध के अनुपात के मुताबिक फैसला दे। नारायण सान्याल को जिस जेल में रखा गया है, वहां के अधिकारियों ने अपनी गवाही में यह साफ शब्दों में कहा कि विनायक सेन जब भी सान्याल से मिलने आए, उनकी मुलाकात अधिकारियों की कड़ी निगरानी में हुई और इस दौरान चिट्ठियों का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ। अदालत ने इस गवाही पर तो गौर नहीं किया, लेकिन जेल के एक दूसरे कर्मचारी की इस गवाही को बहुत अहम मान लिया कि सेन जब मिलने आए थे, तो उन्होंने सान्याल को अपना रिश्तेदार बताया था। सेन का पक्ष रहा है कि वो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (छत्तीसगढ़) के महासचिव के रूप में सान्याल से मिलने जाते थे, उनकी सान्याल से कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या सेन जेल में या उसके बाहर जो भी मिलता उसके सामने पीयूसीएल और सान्याल से उसके या अपने पूरे संबंधों की व्याख्या करते हुए सान्याल से मिलने जाते? हालांकि जुबानी बातचीत का कोई सबूत संबंधित कर्मचारी के पास भी नहीं होगा, लेकिन अगर सेन ने किसी से हलके अंदाज में रिश्तेदारी की बात कह भी दी होगी, तो उससे क्या साबित हो जाता है?

अदालत ने इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बताने वाले अभियोग पक्ष की साख पर तो कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन विनायक सेन द्वारा नारायण सान्याल को कथित तौर पर अपना रिश्तेदार बताने के आधार पर उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध मान ली। और अनिल कुमार सिंह नाम के एक व्यापारी की गवाही को ठोस सबूत मानते हुए कोर्ट इस निष्कर्ष पहुंच गया कि, “इससे जाहिर होता है कि अभियुक्तों की सोच में समानता थी और इससे ये तथ्य स्थापित होते हैं कि राजद्रोह की साजिश रची गई।” अनिल कुमार सिंह अभियोग पक्ष का अकेला गवाह है, जिसे पीयूष गुहा की गिरफ्तारी के वक्त की बताई गई कहानी को साबित करने के लिए पेश किया गया। सिंह ने गवाही दी कि गुहा से उसके सामने तीन चिट्ठियां बरामद हुईं। गुहा से पुलिस ने पूछा कि उसे ये चिट्ठियां किसने दीं, तो उसने बताया कि विनायक सेन जेल में नारायण सान्याल से मिलते थे और ये चिट्ठियां सान्याल ने उन्हें दी थी। सिंह के मुताबिक उसने गुहा को यह कहते सुना कि सेन ने उसे चिट्ठियां देते हुए उन चिट्ठियों को कोलकाता ले जाने को कहा था।

यहां यह गौरतलब है कि अगर अनिल कुमार सिंह ने गुहा को यह कहते सुना, तब भी यह बयान पुलिस के सामने दिया गया बयान है। जज ने इस संबंध में बचाव पक्ष की इस दलील को कोई तव्वजो नहीं दी कि पुलिस के सामने दिया गया अभियुक्त का कोई बयान कानून के तहत स्वीकार्य नहीं होता। इसके विपरीत उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि सिंह गिरफ्तारी के समय मौजूद गवाह है, इसलिए उसका बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य है। तो कुल मिलाकर इस तरह वह केस बना है, जिसके आधार पर विनायक सेन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचने के कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में बिना कोई दखल दिए यहां यह सवाल जरूर अहम है कि अगर विनायक सेन ने सान्याल की चिट्ठी गुहा तक पहुंचाई भी, तो क्या इस अपराध का अनुपात इतना है कि उन्हें उम्र कैद सुनाई जाए? क्या विनायक सेन पर बम बनाने या किसी की हत्या का आरोप है? या किसी खास हत्या की साजिश में शामिल होने का आऱोप है? अगर सेन का अपराध साबित भी होता है, तो यह अधिक से अधिक एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े दो लोगों के बीच संदेशवाहक बनने का है। क्या इसके लिए अधिकतम सजा विवेक और तर्क की कसौटी पर उचित मानी जा सकती है?

इसी बिंदु पर आकर यह सवाल खड़ा होता है कि रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला ठोस अर्थों में न्यायिक है, या इस पर एक खास तरह की राजनीतिक सोच का असर है? सजा सिर्फ विनायक सेन को दी गई है, या इसके जरिए देश के उन तमाम लोगों और समूहों को संदेश देने की कोशिश है, जो सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और शांति के बारे में तथाकथित मुख्यधारा सोच से सहमत नहीं हैं? और इस रूप में क्या यह फैसला असहमति की आवाज को दबा देने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बन जाता है?

माओवादियों की राजनीति निसंदेह अराजक और नकारवादी (निहिलिस्ट) है। राजसत्ता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर जनतांत्रिक विमर्श के दायरे को संचुकित करने में वे असल में राजसत्ता के सहायक बने हैं। इसके बावजूद गौरतलब यह है कि उन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करते रहे हैं कि माओवादियों की देश के एक बड़े हिस्से में मौजूदगी आदिवासियों और अन्य कमजोर तबकों को न्याय से वंचित रखे जाने का परिणाम है। राजसत्ता के सबसे बड़े प्रतिनिधि की अगर यह समझ है, तो क्या यह अपेक्षा रखना उचित और न्यायपूर्ण हो सकता है कि देश के व्यापक लोकतांत्रिक दायरे में सभी लोग माओवादियों को उसी तरह अपराधी औऱ आतंकवादी मानें, जैसाकि देश के शासक वर्ग या दक्षिणपंथी समूहों की मान्यता है? और इस परिप्रक्ष्य में अगर विनायक सेन नारायण सान्याल से मिलते थे और जैसाकि अदालत नतीजे पर पहुंची है कि उन्होंने सान्याल की चिट्ठी उनके किसी सहयोगी तक पहुंचा दी, तो क्या उसके लिए सेन को राजद्रोह की कठोरतम सजा सुना दी जानी चाहिए?

चूंकि यह फैसला अगर अपर्याप्त नहीं, तो कम से कम अधूरे और महज परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सुनाया गया लगता है और उस आधार पर कठोरतम सजा सुना दी गई है, इसलिए समाज के एक बड़े हिस्से का इस फैसले के पीछे एक किसी राजनीतिक दर्शन की भूमिका देखना संभवतः गलत नहीं है। इस क्रम इस फैसले के संदर्भ में भी कमोबेश वही सवाल उठते हैं, जो अयोध्या विवाद पर पिछले सितंबर में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उठे थे। यह प्रश्न एक बार फिर प्रासंगिक है कि न्यायिक फैसले ठोस सबूतों और उनके वास्तविक संदर्भ के आधार पर होने चाहिए, या आस्था, किसी राजनीतिक दर्शन के प्रभाव या किसी न्यायेतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए?

इसलिए यहां सवाल यह नहीं है कि क्या मानवाधिकार कार्यकर्ता कानून से ऊपर हैं? बहुत से लोगों की इस शिकायत में दम हो सकता है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या संगठनों का एक हिस्सा एकांगी सोच से चलता है और भारतीय राजसत्ता के स्वरूप एवं भूमिका के प्रति बेहद नकारात्मक नजरिया रखता है। इस बात भी निर्विवाद है कि अगर कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे जरूर सजा होनी चाहिए। लेकिन विनायक सेन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बात यह सवाल या शिकायत नहीं है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक जनतांत्रिक, लेकिन वर्गों में बंटे समाज में न्यायपालिका की क्या भूमिका है और उससे कैसी उम्मीदें रखी जानी चाहिए? इस संदर्भ यह सामान्य अपेक्षा है कि न सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित मामलों, बल्कि हर न्यायिक मामले में, निष्कर्ष तक पहुंचने और सजा की मात्रा तय करने में इंसाफ हुआ जरूर दिखना चाहिए। चूंकि विनायक सेन के मामले में इन दोनों ही पहलुओं पर तार्किकता एवं न्याय के सिद्धांतों का पालन हुआ नहीं दिखता है, इसलिए देश के व्यापक जनतांत्रिक दायरे में इतनी बेचैनी है। अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को साक्ष्य और तर्क पर आस्था को तरजीह देने की मिसाल माना गया था। विनायक सेन के मामले में साक्ष्य एवं तर्क पर एक खास राजनीतिक सोच को तरजीह मिलने का आभास हुआ है। इसीलिए जनतांत्रिक विमर्श में यह सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका का एक हिस्सा लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों पर प्रहार करने में दक्षिणपंथी- सांप्रदायिक समूहों का सहचर बन गया है?

Satyendra Ranjan

D-001, Jansatta Appts., Sec-9,

Vasundhara, Ghaziabad (U.P.). PIN- 201012